La Renault 19 est apparue en 1988 en remplacement des Renault 9 et Renault 11. Mais depuis la disparition des Renault 9 et 11 turbo, Renault est absent du segment des GTI. Seule la Renault 5 GT Turbo occupe encore le macadam. La Renault 19 16s apparaît donc en mai 1990 après une longue, trop longue gestation. Le délai tiendrait à la mise au point de la culasse atmosphérique et multisoupapes, non pas de la 19 mais de la 25 TXI. Elle est immédiatement disponible en 3 ou 5 portes, et la Chamade à trois volumes n'intervient qu'en fin 1990. Le cabriolet est aussi au menu à partir de juillet 1991.

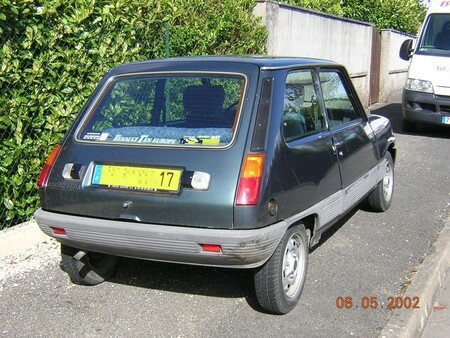

Comme toute bonne sportive, elle reçoit un kit carrosserie spécifique : boucliers sports, sortie d'échappement ovale, des jupes latérales, feux arrière cristal, aileron sur le hayon, des phares plus larges sans les clignotants qui, eux, sont déplacés dans le bouclier. Les jantes alliage sont en option. D'ailleurs presque tout est en option même les vitres et rétroviseurs électriques et la fermeture centralisée ; alors l'ordinateur de bord, l'intérieur cuir, le toit ouvrant, la peinture métal...

Selon le souhait de Raymond Lévy, la finition est en net progrès afin de pouvoir soutenir la concurrence, qu'elle soit allemande, ou japonaise. Les plastiques sont de qualité, les assemblages soignés. On trouve une console centrale légèrement orientée vers le conducteur, un peu à la façon des BMW E21. Les sièges baquets sont de série et offrent un très bon maintien latéral. Pour preuve, on les retrouve plus tard dans la Clio Williams.

Dans la mesure où les turbos ont été interdits en Formule 1 et que Renault est de retour avec un nouveau V10 multi-soupapes, et que, de toute façon, toute la concurrence en est venue aux culasses à 16 soupapes, Renault finit par rattraper son retard en laissant tomber le turbo. Il s'agit alors de se hisser au moins à la hauteur de la référence du moment en la matière, la Golf II GTI 16s très vite dépassée par la Peugeot 309 GTI 16s. A partir d'un moteur F2N de 1 721 cm3 réalésé et déjà utilisé sur les Renault 9 TXE et 11 TXE, Renault développe le moteur F7P. Avec 1 764 cm3 il développe, grâce à sa culasse 16 soupapes, 140 ch puis 137 ch CEE en 1992 en raison de l'installation obligatoire d'un catalyseur. Si les moteurs multi-soupapes sont aussi plus fiables et moins coûteux à fabriquer que les modèles turbocompressés, ils n'en sont pas moins complexes. Le F7P dispose d'une culasse en alliage léger, de soupapes d'échappement refroidies au sodium, de pistons dont les jupes ajourées et les segments sont d'une épaisseur réduite, de gicleurs d'huile logés à la base des chemises refroidissant les fonds des pistons… Bien sûr, allumage et injection sont entièrement intégrés.

Et si l'on juge le résultat, on peut être déçu. Le moteur est creux en bas des tours et ne donne pas grand chose en dessous de 4500 tr/min. Il faut sans cesse jouer de la boite pour aller chercher la puissance près de la zone rouge à 7200 tours/min. Il faut toutefois relativiser, le moteur est suffisamment souple pour une utilisation apaisée, dans le flot de la circulation. Certes, il permet une vitesse de pointe de 215 km/h mais pour la sportivité, il n’impressionne pas autant qu'une Peugeot 309 GTI 16s, plus puissante de 20 ch et plus légère de 100 kg. A la faveur d'un CX de 0.30 la Renault 19 16S a une bonne vitesse de pointe (215 km/h), de bonnes accélérations (8,2 s de 0 à 100 km/h et moins de 30 secondes au kilomètre départ arrêté) mais de moins bonnes reprises (9,5 s de 80 à 120 km/h en 4è, et 13,5 s en 5è).

Là où elle se rattrape, c'est sur la route. Avec de classiques trains pseudo-McPherson triangulés à l'avant et à l'arrière le fameux essieu maison à 4 barres de torsion, la Renault 19 offre une excellent rapport confort/tenue de route. Le confort est fort appréciable au quotidien, ce qui est assez rare dans la catégorie des sportives, surtout des GTI, mais ce n'est pas au détriment de la tenue de route. C'est en virage que la Renault dépasse ses concurrentes avec une vitesse de passage en courbe surprenante tout en restant très prévenante pour le pilote. Les dérives se contrôlent d'un simple lever de pied et la motricité excellente du train avant l'amène souvent à lever la roue arrière intérieure, comme la Clio. L'ensemble permet finalement des performances sur route sinueuse aussi rapides que la Peugeot 309 GTI et en définitive, ce manque de couple autorise peut-être des attaques plus vives. Le train avant est très précis avec une qualité de retour des informations sans faille. Les quatre freins à disques, ventilés à l'avant, sont puissants et endurants.

Vendue 107 500 F en 1990 (16 400 €, soit 28 560 € en 2024), la Renault 19 16 S se positionne très bien avec un prix très concurrentiel. Néanmoins, pour ce prix, il n'y a aucune option, et quand on veut améliorer l'ordinaire, le tarif vaut très vite celui de ses rivales.

Restylée en 1992, avec un intérieur rénové (nouvelle planche de bord et sièges), la 16S perd son bouclier et ses phares spécifiques. A l'arrière, le panneau entier ainsi que les blocs optiques sont totalement modifiés. Si la Renault 19 persiste en 1995, la 16S s'efface au profit de la nouvelle Mégane en octobre 1995 (début de la commercialisation en janvier 1996). Elle est alors remplacée par la Mégane Coupé 2.0.

Actuellement, la Renault 19 16 S est en passe de rentrer dans le monde de la collection. Si la version Chamade se négocie autour de 3000 €, il faut compter autour de 5000 € pour une version 3 portes, et un peu plus pour la version cabriolet plus rare.

On peut remarquer une ouïe sur le capot du modèle bleu qui témoigne de l'absence de pot catalytique. On retrouve l'ouïe à partir du lifting de 1992.

Fiche technique :

Type du moteur : 4 cylindres en ligne, essence

Culasse : alliage léger

Emplacement : transversal, avant

Puissance fiscale : 9 CV

Cylindrée : 1764 cm3

Alésage x course : 82 x 83,5 mm

Taux de compression : 10:1

Vilebrequin : 5 paliers

Puissance maximale : 140 ch à 6500 tr/min

Régime maximal : 7200 tr/min

Couple maximal : 16,4 mkg à 4250 tr/min

Distribution : double arbre à cames en tête

Nombre de soupapes : 16

Alimentation : injection électronique multipoint

Type de transmission : traction

Boite de vitesses manuelle à 5 rapports

Direction à crémaillère, assistée

Suspension av : roues indépendantes pseudo McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux

Suspension ar : essieu rigide, barres de torsion

Longueur : 415 cm

Largeur : 167,6 cm

Hauteur : 138,9 cm

Empattement : 253,8 cm

Voie av : 142,9 cm

Voie ar : 140,6 cm

Pneus av : 195/50 VR 15

Pneus ar : 195/50 VR 15

Freins av : disques ventilés (259 mm)

Freins ar : disques (238 mm)

Vitesse maximale : 215 km/h

0 à 100 km/h : 8,2 s

400 m.D.A. : 16,3 s

1000 m.D.A. : 29,6 s

Capacité du réservoir : 55 litres

Consommation mixte normalisée : 8,6 l/100km

Volume du coffre : 386 litres

Cx : 0.30

Poids : 1050 kg

/image%2F1401935%2F20240520%2Fob_4e39a5_citroenc6av.JPG)

/image%2F1401935%2F20240520%2Fob_072826_citroenc6pf.JPG)

/image%2F1401935%2F20240325%2Fob_2bfe00_banniereautocroisees.jpg)

/image%2F1401935%2F20240519%2Fob_8c7adc_renault4f6av.JPG)

/image%2F1401935%2F20240519%2Fob_401d64_renault4f6av1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240519%2Fob_0aa581_renault4f6ar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240519%2Fob_d23b28_renault4f6ar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240519%2Fob_a2912b_renault4f6int.JPG)

/image%2F1401935%2F20240518%2Fob_fc052c_fordfairlainetorinogtav.JPG)

/image%2F1401935%2F20240518%2Fob_5d716b_fordfairlainetorinogtar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240518%2Fob_74a4f4_fordfairlainetorinogtar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240518%2Fob_010854_fordfairlainetorinogtint.JPG)

/image%2F1401935%2F20240517%2Fob_f584ca_opeldiplomatv8av.JPG)

/image%2F1401935%2F20240517%2Fob_6bfef7_opeldiplomatv8av1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240517%2Fob_da6a72_opeldiplomatv8ar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240517%2Fob_d7aa37_opeldiplomatv8ar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240517%2Fob_4f0ab4_opeldiplomatv8int.JPG)

/image%2F1401935%2F20240512%2Fob_420f55_renault5gtlav.JPG)

/image%2F1401935%2F20240512%2Fob_d02c64_renault5gtlar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240512%2Fob_a4a4bc_renault5gtlar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240511%2Fob_e556d7_tvrchimaeraav.JPG)

/image%2F1401935%2F20240511%2Fob_6d340b_tvrchimaeraav1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240511%2Fob_88dd76_tvrchimaeraar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240511%2Fob_73155b_tvrchimaeraar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240510%2Fob_313c45_peugeot104zsav1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240510%2Fob_3518c9_peugeot104zsar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240509%2Fob_fc497f_chevroletcorvettec11958av.JPG)

/image%2F1401935%2F20240509%2Fob_045a6c_chevroletcorvettec11958ar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240509%2Fob_b46cb7_chevroletcorvettec11958ar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240509%2Fob_875955_chevroletcorvettec11958int.JPG)

/image%2F1401935%2F20240508%2Fob_dd2a87_renault19-16sav.JPG)

/image%2F1401935%2F20240508%2Fob_1d5bae_renault19-16sav1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240508%2Fob_b17031_renault19-16sar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240508%2Fob_7ddbcf_renault19-16sar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240507%2Fob_da2500_mercedes450selw116av.JPG)

/image%2F1401935%2F20240507%2Fob_54d448_mercedes450selw116av1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240507%2Fob_913a6e_mercedes450selw116ar1.JPG)

/image%2F1401935%2F20240507%2Fob_794651_mercedes450selw116ar.JPG)

/image%2F1401935%2F20240507%2Fob_77db69_mercedes450selw116int.JPG)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F5%2F257513.jpg)